Le rat est temps, le tigre est temps, la vie est temps. Tout est temps. (Dogen)

japonais

Il est communément admis de dire que Ozu Yasujiro était le plus japonais des cinéastes de sa génération. Mais une telle affirmation est-elle bien vrai ? et doit-on l’accepter sans examen critique ? Qu’est-ce que cela veut dire de dire cela d’un (cinéaste) japonais —qu’il est le plus le plus japonais ? qu’est-ce que cela veut dire de le dire au Japon, entre Japonais, ou à un étranger — comme cela m’a été dit à plusieurs occasions? Ces questions, loin d’avoir reçu dans ma conférence aucune réponse définitive, auront néanmoins servi, en tout cas je l'espère, à me garder de tout excès d’exotisme. Les notes qui suivent reprennent des réflexions personnelles survenues au souvenir des projections du centennaire de 2003; souvent, après avoir vu un film qui nous a touché, on éprouve le besoin alors de partager quelque chose de ce film avec d’autres; je veux aussi ici exprimer mes plus vifs remerciements à l’Association des Amitiés Franco-Japonaises qui m’a donné l’occasion de partager l'été dernier (août 2004), et ainsi le prolonger, l'immense bonheur que représente le cinéma de Ozu Yasujiro.

trésor vivant

Il n’est bien sûr pas entièrement déraisonnable de voir dans l’œuvre de Ozu une documentation des changements socio-culturels qu'a connus le Japon au cours des soixantes premières années du vingtième siècle (de Meiji à Showa). Ceux qui ont travaillé avec Ozu (techniciens et acteurs) ont tous dit combien il était précis, pointilleux même, sur les plus petits détails. Mais, de fait, à degrés variables, tout film peut être envisagé aussi comme un document; ainsi en France par exemple, deux films ont reçu un statut spécial (dans les années quatre-vingts) pour avoir documenté une réalité disparue depuis leur production et qu’ainsi eux seuls dorénavant détiennent; il s’agit du film de Henri-George Clouzot, Le mystère Picasso, 1956 —pour les œuvres que Picasso réalisa devant la caméra de Clouzot et qu’il choisit par la suite de détruire; et Le procès de Orson Welles, 1962, pour les vues de la Gare d’Orsay que Welles transforma en décors de cinéma juste après sa fermeture, et bien avant donc qu’on ne décide d’en faire un musée. Ces deux films seraient un peu alors comme l’analogue, au royaume des ombres, de ce qui se désigne au Japon sous le nom de ningen-kokuho, “trésor national vivant”.

cinéma

Il y a en amont de la distinction documentaire/fiction un fond commun à tout film, qui repose sur l’absolue nécessité de la caméra à ne pouvoir enregistrer que des moments (de) présents; le temps et sa musica (et ses simulacres) viennent plus tard. Cette transparence (optique), qui n’est pas d’ailleurs nécessairement gage de véracité (sa correction s’obtient du montage, qui distingue la photo du cinéma) est aujourd’hui sérieusement (systématiquement) remise en question et sapée par l’imagerie numérique (en anglais, ‘CG’ pour ‘computer graphic’); le coefficient de vérité qui s’attachait à l’image cinéphotographique va décroissant puisque nous voilà près d’atteindre, nous dit-on, ce qui paraissait il y a encore peu impossible (impensable) : la disparition du monde réel, en clair, la disparition de la distinction entre monde réel (comme monde photographié) et monde imaginaire (monde animé au sens de dessin-animé—l' anglais ‘cartoon’ et le japonais ‘anime’); après les vagues sur la mer, après le vent dans les arbres, après les théories de nuages, le dernier carrré de résistance au numérique est l’humain en personne et spécialement sa surface, la peau et l’infinie variété de ses nuances sous l’action conjuguée de la lumière et des coups de sang. La popularité croissante de la chirurgie plastique semble anticiper (pour y préparer) ce passage aux surfaces lisses sans plissement ni rides; peut-être une nouvelle façon de rêver Faust, une nouvelle façon d’effacer les plis du temps, littéralement cette fois, en s’attaquant à la surface même des choses, à la mince pellicule qui les recouvre, la peau.

famille.1 (mort et résurrection)

Le thème privilégié du cinéma d’Ozu, dès les premiers films muets, est la famille et comment, surmontant obstacles et peines qui mettent en péril sa cohésion, elle assure la perpétuation de la lignée, et par là celle de l’espèce. Les pièces familiales sont composées tantôt sur le mode de la comédie, tantôt sur celui du drame, et Ozu très vite maitrise les deux registres qui, assez bien distingués au début, vont progressivement et de plus en plus finement se mélanger, au point que dans les derniers films on ne sache plus vraiment s’il faut rire ou s’il faut pleurer; suprême détachement qui n’est pas sans rappeler la poétique du senryu, ou celle, au cinéma, de Charlie Chaplin, John Ford ou Leo McCarey, dont Ozu admirait les films. Pour essayer de s’engager plus avant au détail de l’œuvre, deux films ont été retenus : Il était un père (Chichi Ariki, 1942) et Voyage à Tokyo (Tokyo Monogatori, 1953, monogatori, littéralement "récit", qui trouve ici une traduction heureuse avec Voyage), une reprise de Place aux jeunes (Make Way for Tomorrow, 1937) de Leo McCarey.

La dramaturgie d’Ozu est organisée autour de la succession de tensions —qui surviennent comme autant de secousses, discrètes et répétées, au sein du groupe familial; chacune en apparence semble relativement insignifiante, mais leur accumulation au bout du compte finit par conduire à la fracture de la solidarité familiale. Ozu, loin de s’en désoler, suggère que cette dispersion paradoxalement n’est pas une perte mais, au contraire, un moment nécessaire à la survie et à la continuation de la famille; la séparation familiale est inscrite et programmée dans l’organisation même de la cellule familiale (comme si elle obéissait à des lois d’organisation analogues à celles de la division cellulaire).

Ozu avec sa mère le jour du 23ème anniversaire du décès de son père.

mort et résurrection

Savoir alors vouloir (accepter) la séparation plutôt que de la subir comme une peine; la mort est indispensable à la continuité de la vie, et c’est dans la sphère familiale que se vérifie avec la plus forte intensité l’endurance de l’espèce à envisager sa disparition (en la préparant au besoin et dans des cas qui ne sont pas toujours les plus malheureux) et laisser la place à ceux qui suivent.

Ce rapport à ‘l‘autre dans le temps’ est maintenant d’actualités, si l’espèce a effectivement commencé à prendre conscience des termes qui rendent sa continuation probable ou improbable, trouvant en particulier à la lier au renouvellement des ressources et, plus globalement, au sort (bon et mauvais) fait à la Terre; un débat alors autour de ces questions pourrait peut-être aussi venir du cinéma (pour ne pas dire au cinéma, puisque la majorité d’entre nous n’y va presque plus), et même de films anciens, en noir & blanc, et japonais. Ou sinon, comme l’a écrit (et crié, dans Le camion, en 1974) Marguerite Duras «...que le monde aille à sa perte » —le cinéma et le monde, si c’est là le prix de leur résurrection et métamorphoses. La fonction du cinéma n’est pas de faire partager à ses spectateurs cauchemars et émotions, mais de dire ce qu’hier a vécu pour que demain soit responsable; il s’agit d’aider à faire prendre conscience de ce qui doit être fait pour agir et réagir, et non de faire souffrir ou plaisir. Le contraire donc de ce qui aujourd’hui a saisi le monde sous le nom de distractions (entertainment) pour distraire en effet de la vie.

«Philosopher, c’est apprendre à mourir » voilà, consignée chez Montaigne (I.22), la sagesse de Ozu, promesse pour longtemps encore aux générations futures de bonheur de la découverte de son œuvre, laquelle propose une autre façon, mais une singulièrement apaisante, d’envisager la disparition —la nôtre et celle des êtres chers autour de nous, qui par avance nous destine (envoie) à rien (d’autre qu’au néant). Rappelons, pour commencer par la fin, que la seule inscription sur la tombe de Ozu (au temple d'Engaku-ji, à Kita-Kamakura) est le caractère mu qui signifie ‘rien’, ‘vide’, ‘néant’. Rappelons aussi que Ozu lui-même ne s’est jamais marié; il habita toute sa vie avec sa mère, qui disparut quelques années avant lui.

histoire

La famille reste l’unité de base de la vie sociale; sa cohésion interne (son intégrité) repose sur un équilibre souvent fragile composant avec diverses charges et pressions qui viennent aussi bien du dehors que du dedans. De l’extérieur, la famille est menacée par les règles et devoirs sanctionnées par les autorités en place, le privilège suprême du pouvoir étant d’envoyer ses constituants (selon l’époque et le lieu, sujets, citoyens, camarades, etc.) à la guerre, c’est-à-dire à la mort pour, selon l’expression consacrée, ‘sauvegarder les intérêts supérieurs du pays’, et rappeler à tous qui est le maitre. (Depuis 1945, la société civile d'un nombre croissant de nations s’organisent en Organisations Non-Gouvernementales —ONG, en anglais NGO, pour résister à de tels coups de force étatiques; on peut commencer ainsi à envisager qu’à long terme, d’ici quelques siècles, à la notion de nation pourrait succéder celle, plus équitable et par là plus efficace au regard des problèmes qui s’entassent dans les dossiers, d’un pouvoir supranationale dont les Nations Unies ne peuvent nécessairement donner qu’une idée encore approximative, mais que la construction de l’Union Européenne, la Cour Internationale de Justice de La Haye, et d’autres intégrations régionales, chacune de facon différente, annoncent et préparent.)

L'idéal de conduite japonais a traditionnellement tendu à valoriser le devoir civique sur les responsabilités familiales, alors que c’était la situation inverse qui prévalait dans la société confucéenne chinoise; au vrai, cette opposition historique sino-japonaise reste comprise dans une définition de l’individu commune aux deux cultures, considéré comme moyen et non comme fin, ou alors sous la figure précaire et solitaire du clou qui dépasse (voir l'ouvrage de Kato Shûichi La philosophie de la subjectivité à l'époque des Tokugawa et le Japon contemporain, éditions Maisonneuve-Larose, 1986).

pair, un père passe

Il était un père intervient dans un contexte historique extrême puisqu’en 1942 le Japon est plongé dans la ‘Grande Guerre du Pacifique’ et connait une militarisation quasi-totale de la société; le film montre, de façon complètement indirecte (oblique optique), les effets d'un tel environnement sur les relations entre un père, Horikawa (Ryu Chishu) et son fils, Ryohei (Sano Shuji). Sans aucune sentimentalité, avec retenue, le récit suit l’éloignement progressif du père d’avec son fils, une séparation qui n’est pas, comme Ryohei le croit d’abord, involontaire et forcée par la nécessité, mais résulte d’une décision du père de se défaire progressivement de toute relation personnelle (intime) avec son fils; ce raidissement extrême du père semble provenir de la culpabilité qui s'empare de lui après la noyade accidentelle d’un des élèves dont il avait la garde comme instituteur. La disparition du père transpire (transparait) graduellement au fil de la prise de conscience que son fils prend de l’irréversibilité d'un éloignement que chaque année qui passe aggrave au lieu, comme il l’espérait, de le réduire. Ainsi ce père pour, nous dit-on, éponger la perte d’un enfant, refuse à son fils un père (de même démissionne-t-il de ses fonctions de maitre d'école), et par là sacrifie toute possibilité de vie familiale puisque chacun des deux, père et fils, n’a que l’autre pour tout lien familial (la mère est décédée et il n’y a ni frère ni sœur). Cet interdit tacite, qui force le cœur à se taire (en y gardant enterrée toute marque d’affection), sans jamais lever la voix ni verser aucune larme, dure près de dix ans jusqu’à la mort du père et alors que le fils doit se préparer à confronter sa propre disparition.

Il était un père n’est pas tant le drame (le point de vue) d’un père qui perd son fils, que celui d’un fils qui voit son père s’éloigner au fil du temps qui le fait passer de l’enfance à l’âge adulte; un éloignement qui apparait progressivement au fils comme la lente marche à reculons du père —contre-nature et par l’action de la volonté seule. Ce sacrifice trouve sa résolution (son sens) à l’occasion de leur dernière rencontre, qui vient célébrer le départ de Ryohei au front. Un long plan fixe sur Horikawa conclut la scène; il porte, obliquement, un regard dur et douloureux (dur de la douleur endurée en silence si longtemps) sur son fils qui est allé s’agenouiller, hors-champ, devant l’autel des ancêtres pour, comme vient de lui demander son père, “aller annoncer à sa mère la bonne nouvelle” [de son ordre de mobilisation]. Le père a repris la tenue paternelle et le fils est maintenant en uniforme, la tête rasée. À cet instant, les relations familiales sont totalement subordonnées au devoir national par la fusion du culte des ancêtres et des valeurs patriotiques avec l’Empereur placé au sommet de l'édifice politico-religieux. Cet idéal résonnait déjà dans cette phrase du dialogue du film Les Frères et soeurs Toda (Todake no Kyodai, 1941): « Un père, c’est quelqu’un qu’on voudrait immortel. »

Pour saisir, et confirmer pour ainsi dire, la prodondeur de la critique de Il était un père, d'autant plus sévère qu'à l'image de la détermination du personnage de Ryu, elle reste toujours en retrait, muette et comme murée en elle-même, il faut voir un autre film japonais de la même année: Les volontaires de la mort de Yamamoto Kajiro (Hawai mare oki kaisen, littéralement La bataille de Pearl-Harbor et de Malaisie); étonnant comment les deux films s'enchâssent, les noirceurs de l'un passés au crible des blancs de l'autre (le blanc des uniformes de la Marine), chaque mensonge de l'un le relevé d'une vérité de l'autre; et puis, tiers-exclu (à moins qu'à Singapoure il ne s'en trouvait une copie) et contre-point, dans la même séance, il faudrait les dix-huit minutes de ce troisième, toujours de la même année, 42, La bataille de Midway de John Ford (The Battle of Midway), à pleurer pour la reprise du duo final dans Les raisins de la colère (les voix d'outre-tombe de Jane Darnell et Henry Fonda!), qui aurait pu s'appeler, sanctionnant la triangulation obtenue, Il était une mère.

masques

Il était un père progresse lentement avec la gravité du théâtre nô (l’absence dans le film des costumes colorés, des masques et des déclamations chantées de ce théâtre de revenants n'en souligne que mieux l’aspect morbide); lenteur qui en partie s’explique par le nombre peu élevé de plans: le film en compte seulement 353, alors que par exemple il y en a plus de 1300 dans Gosses de Tokyo, aussi connu sous le titre de Je suis né, mais... (Umarete wa Mita keredo, 1932), pour une durée de projection à peu près égale (85 et 90 minutes).

Le rythme lent place les événements du récit sous le sceau d'une sombre fatalitée, et si le film ne fait pratiquement aucune allusion aux événements contemporains, il eut néanmoins des problèmes avec la censure militaire japonaise (qui en 1937 avait pris le contrôle de la censure cinématographique), certainement à cause de l’atmosphère morbide du film et également sans doute pour la longue scène du fils en larmes à l’hopital, quand le père rend son dernier souffle, cette fois donc parti pour de bon sans qu'aucun rapprochement ni explication ne soient désormais possibles. Un gros-plan étonnant transfigure le visage du père en une figure complètement blanchie, presque diaphane et sans poids. Le père était parti depuis longtemps, les larmes de Rohei signalent qu'il se réveille de ce cauchemar familial pour enfin en prendre toute la mesure.

On ne pouvait pas, on ne voulait pas, voir en 1942 l’extraordinaire effet de documentation (de vérité) que pouvait représenter ce visage de mort-vivant, à l’épaisseur spectrale de linceul; de fait, ces traits décharnés recouvrent (démasquent) un slogan mis en avant par les autorités sous le nom de yase gaman (痩がまん), qu’on pourrait rendre en français par ‘endurance émaciée’ (voir la référence aux travaux de John Dower dans le livre de David Bordwell, Ozu and the Poetics of Cinema, 1988, p.291), de la même façon que la faim décrite avec autorité dans la scène d’ouverture du film d’Abel Gance Le Capitaine Fracasse, 1943, était bien d’actualité dans la France occupée (famine resservie en 1956 dans La traversée de Paris, de Claude Autant-Lara).

Il y a aussi un devenir-moustache de ce visage que recouvre progressivement le voile transparent jusqu’aux os de la mort; une moustache qui pousse au fil du récit et qui reçoit plein traitement dans les deux longs plans rapprochés mentionnés plus haut, quand le fils est agenouillé hors champ devant l’autel familial, et sur son lit d'hôpital. Or cette moustache appelle irrésistiblement celle de Tojo Hideki qui était le Premier Ministre du Japon en 1942. Il ne s’agit pas de spéculer sur de possibles (et improbables) allusions masquées de la part de Ozu.

Mais d'abord rappeler que la politisation des poils du visage n’était pas étrangère à Ozu; il fit en effet en 1931 un film très curieux sur le thème du choix entre occidentalisation et tradition, qui s’appelle La dame et le barbu (Shukujo to hige); il y a aussi un film de Naruse Mikio, de la même année, 1931, Hige no chikara, Le pouvoir d’une moustache, (que je n’ai pas vu, mais le titre méritait qu’il soit relevé ici). Et puis encore ceci, c'est suite à un différent sur (la question de savoir qui avait contrôle sur) la barbe qui donnait titre à ce qui devait être leur dernière collaboration que Kurosawa et Mifune se brouillèrent au cours du tournage de Barberousse (Akahige, 1965).

D’autre part, en 1941 Charlie Chaplin et Adolph Hitler croisèrent les armes par moustaches interposées. La moustache du Little Tramp (Charlot en français) était extraordinairement populaire et nombreux sont ceux qui la copièrent; ainsi Hitler, qui jusqu'en 1918 portait une moustache très différente (voir ci-desous). Après avoir mis à la retraite Charlot (en 1936, Modern Times), Chaplin réalisa The Great Dictator (1940, en français Le dictateur) dans lequel il est à la fois Hitler (Hinkel dans le film) et un barbier juif du ghetto (métamorphose de Charlot), le trait d’union entre les deux personnages étant la moustache. Quand on lui reprocha d’avoir discrédité son art en parodiant un dictateur, Chaplin répondit que c’était Hitler qui lui avait volé sa moustache, et non l’inverse.

visage

The Great Dictator est sorti au Japon en 1960 (et plus tard encore dans la République Fédéral Allemande), mais il n’est pas impossible que la réplique de Chaplin soit parvenue à Ozu; l'essentiel n’est de toute façon pas là. L'époque dont il est question (1932-1942) était constamment bombardé de moustaches: dans les journeaux, au cinéma et à la radio, ces moustaches parlaient haut et fort, c'était même une de leur prérogatives principales, ce que Chaplin avait compris qui conclut Le dictateur par un des plus beaux discours politiques jamais écrit, au cinéma ou ailleurs. Il était alors difficile d’échapper à leur pouvoir de persuasion; c’était là le contexte dans lequel fut montré le film de Ozu, qu’il est utile de connaitre pour essayer de comprendre quels effets, s’il s’en trouve aucun, cette moustache posée sur un visage privée de vie pouvait avoir sur les citoyens de 1942; pour essayer de voir, s’il y a quelque chose à voir, comment un film apparemment occupé à une histoire de famille fait mouche de façon très exacte, au beau milieu du visage (en plein milieu de l’image) en décrochant une critique aussi assurée qu’indirecte de la direction dans laquelle le Japon s’est engagé.

Le gros-plan du visage du père donne mesure de la maitrise totale que Ozu possédait de son art (lumière et cadrage), ainsi que de l’exceptionnel talent d’acteur de Ryu (1904-1993) —qui en 1942 avait donc 38 ans. Un seul autre film dans l’histoire du cinéma offre probablement une performance d’acteur comparable au tour de force de Ryu : Citizen Kane d’Orson Welles, qui sera un des films favoris de Ozu. (En 1943, Ozu est envoyé à Singapoure par les autorités militaires et aura là l’occasion de visionner un certain nombre de films américains qui avaient été saisis par les Japonais; c’est ainsi qu’il découvrira Citizen Kane.) Mais alors que Orson Welles compose le veillissement progressif de Kane par addition (de couches de latex et de maquillage), Ryu opère par soustraction, jusqu’à pratiquement devenir quasi-transparent sur son lit de mort à l’hôpital. Le vieillissement, qui est un certain rapport au temps, un certain pli du temps (telles les rides du monde au gré de la propagation des ondes qui le portent), deviendra progressivement le thème central de l’œuvre de Ozu avec Ryu, ensemble (un ensemble comme seul le cinéma peut les tenir dans le temps, assez longtemps pour en montrer le départ & l’arrivée, comme d’un train; par exemple, l’ensemble Jean-Pierre Léaud-François Truffaut pendant un quart de siècle); c’est Ryu, 20 ans plus tard, qui ferme la dernière image du dernier film d’Ozu, Le goût du saké (Sanma no aji, 1962).

Journal d'Ofuna de Ryu Chishu, un livre de souvenirs sur sa longue collaboration avec Ozu

L’action du temps —son passage, voilà la documentation en propre du cinéma, depuis ses origines avec Muybridge et Marey, déroulé à vitesses et échelles multiples. Le cinéma « filme la mort au travail » (Jean Cocteau) Or, la figure la plus complexe du temps (investissements et conditionnements) reste sans doute la famille. « C’est un grand garcon maintenant, pas étonnant que nous soyons devenus des vieillards» est-il dit dans Herbes flottantes, (Ukigusa, 1959). Il était un père expose un profil historique, particulier et unique, de cette logique familiale —naître, pousser (grandir) et finalement partir.

ancêtres (chine)

Il était un père était le second film de Ozu après son retour, en 1939, de Chine où il fit pendant trois ans son service militaire. Il réalisa auparavant Les frères et soeurs Toda, qui déjà soulignait comment devoirs familiaux et obligations civiques prennent en tenaille l’individu qui ne peut pas plus échapper au destin tragique des responsabilités dont il est revêtu à son corps défendant, qu’il ne peut laisser (tomber) les vêtements de cérémonie qu’il doit porter à son corps tout autant défendant (voir la scène d’ouverture du film); en fait, cette prise d’habit est la cérémonie (du passage de l’enfance au monde des grands, de la prise de pouvoir sur le clan familial de ce fils validée rétroactivement par le décès du père, qui suit la nuit même).

L’image finale du film Les frères et soeurs Toda reste inoubliable: où l'on peut voir la mort bondir et prendre à la gorge le protagoniste malheureux, Shojiro (Shin Saburi), de cette histoire pour l’en expulser, manu militari pour ainsi dire, même si ces mains restent invisibles—montage (censure) oblige. C’est une promesse de mort certaine que trahit le sursaut de Shojiro, comme s’il avait marché sur une mine anti-personnel, sa disparition retentit comme une détonation du temps, sans bruit et sur sourire blanc (à sa sœur et son amie, hors-champ, qu'il voit arriver, sans que nous-mêmes ne les voyions, le rejoindre sur la plage, mais trop tard): littéralement happé par effet de montage il disparait sous nos yeux, sans avoir eu le temps de faire ses adieux, si brusquement qu’on ne réalise qu’après-coup qu’il n’est plus là et qu’il n’y a plus rien, plus rien à voir, car le mot de la fin là très exactement alors surgit du fond de la mer; brutal réveil, et assez imprévisible quand même pour ne pas alarmer la censure qui, à sa façon, elle aussi est une entreprise de disparition, montage des arrière-pensées.

Le film fait preuve d’une grande discrétion sur les événements de l’époque. Ce sens de l’indirect et de la nuance, de la touche discrète, présent déjà dans les premiers films aura certainement été déterminé par un climat politique qui obligeait à dire les choses sans les nommer, alors qu'on pouvait encore en 1941 nommer la Chine, ce précipice aplati et vaguement menaçant au final du film. DansIl était un père, le contexte reste résolument vague, peut-être parce que justement, en 1942, le conflit s’est considérablement élargi; ainsi, le gouffre retrouve son aplomb, quand au départ d’un nouveau départ, père et fils au bord de ses remparts regardent une dernière fois la ville qu’ils vont laisser derrière eux, ensemble pour la dernière fois; c’est cet ‘être-ensemble’ qu’ils partagent à cet instant pour une dernière fois des hauteurs de la ville. Vertige du temps (par l’emplacement de la caméra) pour signer des adieux d’autant plus bouleversants qu’ils qu'ils se font à l'insu de leur destinataire.

famille.2 (nourrir/mourir)

Faire pleurer une recrue militaire dans un film japonais en 1942 n’a sans doute pas aidé Ozu avec la censure militaire et ce, malgré un happy ending; car si le film est d’une tristesse infinie, la fin rachète tout, une fin heureuse comme une bonne surprise qui arrive inattendue. Cela se passe dans un train —comme c’est le cas dans le dénouement de plusieurs films de Ozu, —notamment Fleur d’équinoxe (Higanbana, 1958), Herbes flottantes (les deux versions, Ukigusa monogatori, 1934 et Ukigusa, 1959); l’histoire (le voyage) continue. À ces moments de bonheur ferroviaire, le cinéaste chinois Hou Hsaio-Hsien rendait récemment hommage avec Café Lumière (Kohijiko), commande commémorative pour le centenaire de Ozu et présenté en première mondiale à Tokyo le 12 décembre 2003, à la fois date anniversaire de la naissance et du décès de Ozu. Mais, plus secret, plus sombre, plus profond hommage, peut-être, car véritable mise à jour et reprise de la thématique de la famille développée par Ozu, est le film de Kore-eda Hirokazu, Quatre enfants dans la ville (Daremoshiranai, 2004).

L’autre risque de désintégration familiale vient de l’intérieur même de la famille que menacent l’égoisme et la paresse (inévitables traits de la nature humaine) des individus qui la composent; les infortunes et tragédies qui en résultent sont alors plus poignantes que celles apportées par des causes extérieures. C’est le sujet de Voyage à Tokyo, réalisé onze ans après Il était un père. Cette fois, le thème de la désagrégation familiale est traité à une échelle beaucoup plus vaste et atteint une profondeur inégalée jusqu’à là, qui tient principalement au fait que les bifurcations du récit résultent toujours de l’action d’un des membres de la famille sans qu’aucun particularisme social ou politique n’entre en jeu. Œuvre phare, ce film d’Ozu attaque le problème de la famille frontalement, c’est-à-dire de l’intérieur —intérieur désignant ici, plutôt que les accessoires et exotismes des maisons japonaises, les relations, suivies avec un détachement croissant, entre les différentes branches ou termes individués de cette famille à trois étages (générations).

Voyage à Tokyo se distingue par le fait que Ozu fait porter le bât moral sur tous, aussi bien sur les adultes que sur les enfants lesquels sont aussi des parents; les enfants sont comme des adultes qui eux-mêmes, en retour, se comportent comme des enfants. Les déplacements et permutations incessants entre les trois générations font apparaitre leur solidarité collective dans le drame qu’ils préparent à leur insu et malgré eux, par instinct presque pourrait-on dire si l’on était chez les sauvages. Il y a dans ce film une distance (un pessimisme) sur la vie qu’on ne trouvait pas aussi prononcée dans les films précédents. Ozu a toujours été très sensible au monde de l’enfance et à la coupure radicale qu’il représente d’avec celui des ‘grands’; mais ici encore, ‘vrai’ (transparent) n’est pas forcément équivalent à (moralement) juste.

Dans les relations entre adultes et enfants, Ozu privilégie clairement le point de vue de l’enfant, lequel, comme l’animal, ne triche pas, ne joue pas, mais est simplement—présent, voilà, c'est tout, et c’est beaucoup, c’est énorme, quand on sait les efforts qu’il peut coûter pour retrouver (plus ou moins artificiellement) le paradis perdu de l’enfance. Vingt ans après Gosses de Tokyo et Coeur capricieux (Dekigokoro, 1932), les enfants dans Voyage à Tokyo ne sont plus qui ni là où ils devraient être; l’introduction des grands-parents porte par contrecoup une autre lumière sur les enfants qui ont grandi à leur tour; le mot ne correspond plus aussi bien qu’avant à la chose. Mais Coeur capricieux déjà brouillait les qualités assignées au monde de l’enfance et à celui des adultes, le fils étant plus responsable que son père (Sakamoto Takeshi).

Voyage à Tokyo est le récit de l’effacement progressif de la grand-mère—Shukichi (Higashiyama Chieko) qui devient comme un paquet encombrant qu’on se repasse de branche en branche. Les frères et soeurs Toda déjà présentait une esquisse de ce qui constitue le moteur dramatique de Voyage à Tokyo: la non-reconnaissance des enfants à l’égard de leurs parents devenus agés; problème bien plus pressant aujourd’hui. Pour ce film-là, en contre-point, on peut se rapporter par exemple, exemplaire d’humanité, dans Les dents du diables de Nicholas Ray (The Savage Innocents, 1959, l’histoire d’une famille d’esquimaux) à la scène des adieux de la grand-mère à sa famille: trop faible pour continuer le voyage sur la banquise, elle leur demande de partir et de la laisser sur la banquise pour que l’ours puisse avoir quelque chose à manger, et qu’ainsi eux-même, au printemps suivant, aient un ours pour se nourrir.

in.divi.dualités

La suppression progressive de la grand-mère se profile au long d’une série de vignettes qui sont autant de petits drames, chacun à peine démarqué de l’ordinaire, mais qui ne manque jamais de donner un coup au cœur. On ne voit rien parce que, redisons-le, ce sont de toutes petites choses qui (se) passent devant nous (mais sur l’écran du cinéma ces petits riens deviennent plus grands que nature pour ainsi dire); ce qui fait qu’au résultat on passe au travers, comme de l’infra-mince; autant que d’un cinéma des petites gens (shomin-geki), peut–être pourrait-on parler alors d’un cinéma des petites choses—le coussin d’air, les madeleines jetées en mains plus ou moins propres, les arrangements discrets et insistants à la fois des couverts sur la tables, et ceux des couleurs aussi bien sûr (à partir de 1959), etc.; Ozu organise cet univers d’objets en une suite d’imperceptibles événements qui néanmoins, au bout du compte, donnent un poids formidable de gravité (retour du cérémoniel) à ces laissers-pour-compte de notre inattention. La pente du récit commence là, et la scène de l’oreiller pneumatique (qui circule en syllabes étrangères dans le film,‘air-pillow’) au départ du Voyage à Tokyo est essentielle, car tout y est alors déjà dit. Tout est essentiel dans ce cinéma qui conjugue totalité et simplicité en une même néantisation (voir l'invisible)

L’austérité (toute apparente) de la mise-en-scène, loin de les contrarier, intensifie au contraire ses motifs, opérant là aussi par soustraction. Ce minimalisme, en fait, maximalise les mises. Voici, rapporté par Yoshida Kiju, comment Ozu, sur son lit de mort, résumait son art : « le cinéma est un drame, pas un accident ». Composition totale donc, ce qui n’est pas rien, même si, au bout du conte (au bout du rouleau), ce sont des histoires qui mènent à rien; il fallait d’énormes quantités d’énergie (d’amour) pour y arriver, et toute la sagesse du monde aussi. Ryu l’a dit, les acteurs répétaient jusqu’à l’abrutissement; Higashiyama a raconté comment elle devait synchroniser les mouvements de la tasse de thé dans sa main avec chaque mot du dialogue. 'Drame' doit s’entendre littéralement et s’applique à chaque seconde de ce qui se passe sur chaque centimètre carré de l’écran.

Totalité et simplicité. Il n’est pas simple d’être simple. Ozu (1960): « On complique souvent les choses qui sont en fait extrêmement simples; la vie, qui semble compliquée, se révèle à nous par moment de lucidité très simple. D’autre part, il est facile de faire du mélodrame au cinéma: on fait pleurer ou rire les acteurs, mais c’est seulement l’explication finale, le résultat. Un réalisateur doit arriver à montrer les choses qu’il veut sans avoir besoin de forcer les émotions. Je voudrais que le spectateur comprenne comme cela, et c’est ce que j’ai essayé de faire depuis Les frères et soeurs Toda, mais ce n’est pas facile. » Un coup de poing dans un film de John Ford (ou un coup de revolver chez Howard Hawks) devient chez Ozu subtile et indirecte (non vocalisée) répartie, par exemple une certaine facon de tenir la tasse de thé; les films de Ozu progressivement prirent le rythme et l’allure d’une cérémonie de thé (chanoyu) laique, décontextualisée et redramatisée par l'introduction du banal voire du vulgaire dans un dispositif réglé précisément pour contenir le banal et le vulgaire; au résultat, des film qui sont comme une cérémonie de thé, mais sans thé (mais avec du sake plutôt, ou du whiskey), comme une représentation de nô, mais sans les masques (mais avec le blanchissement du temps).

in.justice

Chaque rencontre de la grand-mère, Shukichi, avec un des membres de la famille résulte en une humiliation; il n’y a pas un seul membre de la famille qui n’y participe, bon gré, mal gré, innocemment ou non, car les motifs (y compris leur absence comme dans le cas du petit-fils) ne changent rien; même son mari, Hirayama Tomi, (Ryu Chishu) admettra, après-coup, après la disparition de Shukichi, avoir été injuste avec elle. Pressions, piques et humiliations, peu nombreuses encore, et discrètes, dans Voyage à Tokyo, seront de plus en plus en évidence dans les films qui suivront, jusqu’au dernier, Le goût du saké.

La seule exception à ce tableau sombre est Noriko (Hara Setsuko, dans un rôle qu’il lui était impossible de surpasser) qui fait partie de la famille sur la base d’un pacte volontaire (elle était mariée avec leur fils ainé, maintenant décédé); et pourtant elle est la seule à faire preuve d’attention et de bonté à l’égard de ses beaux-parents. Noriko est la fleur de lotus dans la boue de cette histoire; elle porte toute la charge positive du film, jusqu’au final, dans un train encore, quand, montre en main, le cadeau d’adieu qu’elle reçoit de Ryu, qui vaut comme gage de sa liberté recouvrée (la montre est ici le temps retrouvé), elle se met à pleurer.

Proche de Noriko, il y a Kyoko (Kagawa Kyoko), la plus jeune des enfants, qui n’est pas mariée et vit à la maison. Kyoko et son père resteront donc tous les deux seuls, après le départ de Noriko (le film finit ainsi sur le cas de figure de Printemps tardif—Banshun, 1949). C’est Kyoko qui brise le silence hyprocrite pendant le repas après les funérailles en dénonçant la dernière injustice faite à leur mère, quand la sœur ainée veut prendre pour elle les kiminos de leur mère décédée. Ce réglement de compte prend place au sein de la famille, pour la famille et pour le spectateur aussi; c’est là que l’episode de l’oreiller pneumatique prend tout son sens quand Ryu comprend alors l’injustice qu’il a commise.

Mais l’incident le plus poignant entre tous peut-être qui arrive à Shukichi est avec le plus jeune de ses deux petits-enfants, sur une coteau; elle lui demande ce qu’il veut faire quand il sera plus grand, enfin c’est à elle-même vraiment qu’elle le demande car l’enfant est bien trop occupé à arrache les herbes autour de lui et semble ignorer sa grand-mère; une tristesse profonde se peint alors sur le visage de la grand-mère. Grandir (ou pousser, pour les espèces végétales) prend du temps; et prenant mesure du temps qui les sépare (du temps qui sépare la question de sa réponse) Shukichi prend conscience que, à ce moment précis, elle existe comme ces herbes arrachées; le temps reprend ce qu’il donne. Une seconde occurence du végétal dans le film vient tempérer l’amertume de la première; après l’arrivée du télégramme qui le prévient de l’attaque soudaine de sa mère, et pendant que sa femme va au téléphone appeler Noriko, Koichi va au jardin et caresse les feuille d’un arbustes (les pleurs, même retenues, font aussi pousser les fleurs).

rien n’est plus blanc que le souvenir du blanc

Plus tard, Koichi, qui est docteur, annonce à Ryu la mort imminente de Shukichi; Ryu (qui a 49 ans maintenant) connait alors la même métamorphose qui déjà l’avait transformé dans Il était un père, quand, à l’hopital, au moment où il rejoint le monde des morts, son visage devient couleur de cendres et diaphane presque; confronté à la mort également dans Voyage à Tokyo, le visage de Ryu devient blanchâtre, dans un premier temps, après la nouvelle qu’il vient d’apprendre, alors qu’il est seul un moment dans la pièce que son fils vient de quitter; puis, plus longuement, à l’aube d’un jour nouveau, où, sur la terrasse d’un temple dominant la ville et la rivière, figure frêle et blanchie, il est figé comme une statue; c’est Noriko qui vient le chercher et le ramène à la maison. La différence avec le film de 1942, c’est que cette fois-ci, il ne s’agit pas de la disparition de Ryu, mais de celle de son épouse, qu’il a ainsi accompagnée au cours de son dernier voyage, et dont il revient comme ces revenants du théâtre nô, spectre parmi les vivants. Une façon peut–être de comprendre ce blanchissement sous l’action du temps—son retrait, serait de faire une analogie avec le phénomène astrophysique du ‘décalage vers le rouge” (‘redshift, le déplacement de la lumière d'un corps astronomique vers le rouge à mesure de la vitesse de son éloignement relativement à la terre); il y a chez Ozu comme un décalage vers le blanc à mesure que le voyage approche de son terme (ton temps est compté!), le train de sa destination, le voyageur de son ombre (couverte de neige). Ce poème de Ozu rédigé vers la fin de sa vie (dans les Carnets, Editions Alive, 1996) :

Ni trop boire ! ni trop travailler !

Ton temps est compté, n'oublie pas !

Boire équivaut à un lent suicide.

Au bord de la route

Le bouddha de pierre

Se couvre de neige

Indifférent au temps

Et à toute préoccupation.

cadran

Ozu et Noda Kogo (le scénariste de tous les films d’Ozu à partir de Printemps tardif, et aussi de quelques films avant) mesuraient le temps qu’avait pris chacun des scénarios au nombre de bouteilles de sake consommées; pour Voyage à Tokyo, 43. Le marquage temporel à l’aide de bouteilles est inscrit dans Voyage à Tokyo; au début du film, un plan montre deux bouteilles dans la rue posées sous une enseigne; quelques deux heures de projection plus tard (quelques semaines dans le récit), le même plan revient, mais cette fois sans les bouteilles; le plan de cette disparition est insérée entre le moment où Ryu apprend de son fils que Shukichi allait mourir avant la fin de la nuit et celui où il revient s’asseoir auprès d’elle. De cette absence—qui réduit deux heures de projection (toute une vie) en cendres s’induit un changement d’état temporel (extase également produite dans le théâtre nô), attesté par le visage de Ryu qui tire au blanc extrême; un peu plus tard, d’autres plans de passage au (à) vide précèdent la figure de Ryu plantée comme un arbre sur la terrasse du temple.

Ce visage, idéalement, peut-être, celui d'un spectateur d'une représentation de nô.

Ozu préparant la scène du théåtre nô de Printemps tardif (Banshun, 1949)

le bruit du temps

Parfois étalé sur d'assez longues périodes, il y a souvent dans les films d’Ozu pour chanter le courant du temps un fond sonore composé à partir de sources les plus diverses: trains, cigales (semi no koe), machines (avec leur respiration muette que sont les cheminées d’usine), caboteurs, tambourins de liturgie bouddhiste (mokugyo) que le second fils, Keizo, ne supporte pas d’entendre (Osaka Shiro) qui apparait assez tard dans le film, et surtout qui arrive trop tard pour voir une dernière fois sa mère; en retard, alors que, ironie! il travaille dans une centre d’aiguillage ferroviaire, ou un instrument de musique proprement dit—comme le piano dans l’ouverture de Printemps précoce (Bakushu, 1951). Ces plages sonores, ainsi utilisées par Ozu sont comme un sablier, un qui n’a pas besoin d’être retourné pour continuer sa course; telles des ritournelles, ils aident à tuer le temps ou, du moins, à adoucir les effets de son passsage sur la conscience (qui elle aussi a ses rides) —voir tuer (filmer) le temps (無).

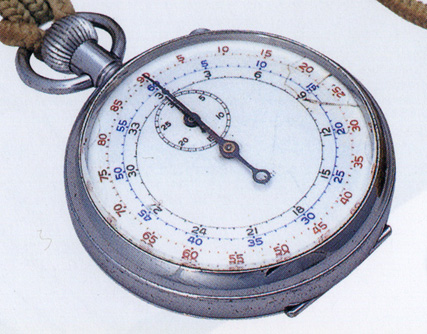

Une des montres que Ozu s’était fait fabriquer qui mesuraient à l’image près les prises de vue 16 et 35mm.

Et puis, il y a la montre même (le chronomètre), cet instrument privilégié (de mesure) du temps; privilégié parce que, comme le train, (l’autre grand penseur du train et des montres au vingtième siècle aura été Albert Einstein.) il présente cette qualité essentielle que le cinéma exploitera lumineusement, celle de faire de nous, par projection et anticipation, le fantôme de nos expériences au moment où nous les vivons; le cinéma représenterait ainsi une autre économie du travail de deuil—par rapport à des protocoles d'expérience comme le théâtre (nô), en réduisant l'écart entre l'idée et la réalité/...entre le désir et le spasme.

Quand Noriko ouvre le boitier de la montre, le hurlement du train qui l’emporte vers une autre histoire vient couvrir ses pleurs; puis au son de ce train d’adieu succède ce qui semble être le tic-tac d’une horloge, puis on réalise que c'est en fait le moteur d’un bateau qui pétarade, avec bienveillance a-t-on presque envie de dire, sur la rivière et enveloppe l’espace (mental) de Ryu; c'est le dernier plan du film qui montrer ce qu'il entend: le tic-tac du caboteur, le train, la rivière (...riverrun...). Le son, plus profond que l’image, est ce fil tendu (entre passé et futur) sur lequel Ryu contemple l'abysse (le privilège) du présent.

transmission

La montre de Ryu transmise à Noriko fait plus que mesurer le temps, elle le donne; elle est au coeur de l’histoire (grandir, pousser, partir), elle est son coeur invisible (silencieux et hors-champ). Transmission finale (réussie:) La vie continue; dans les deux films qui ont été brièvement évoqués, un final ferroviaire et fluvial remonte les cœurs qui battent comme la montre que tient Noriko de son beau-père, ainsi remise en circulation; le nôtre aussi bat fort à chaque fois que l’on revoit (à chaque fois que l’on entend) la scène d’adieu—mais laquelle? il y a tant de scènes d’adieu dans le cinéma de Ozu.